mini Pitts(バルサ スクラッチビルド)

ピッツ・スペシャル

バルサ 自作機

基本設計は10クラスのエンジン機ですが、50%に縮小して翼長42cmのミニサイズで作成することにしました。

部品点数がかなりの数になりますが、縮小してもできるだけ原設計に忠実に作成したいと思っています。

3M製55の貼ってはがせるスプレーのりでバルサに部品図を貼り付けてカッターナイフでチマチマと根気よく切り出します。

部品の切り出しを完了しました。部品が小さく薄いバルサなのでカッターの切れ味が悪くなると、細かい溝の部分の切り出し等で失敗することがあるので、カッターの刃はケチケチしないでペキペキと折って使います。

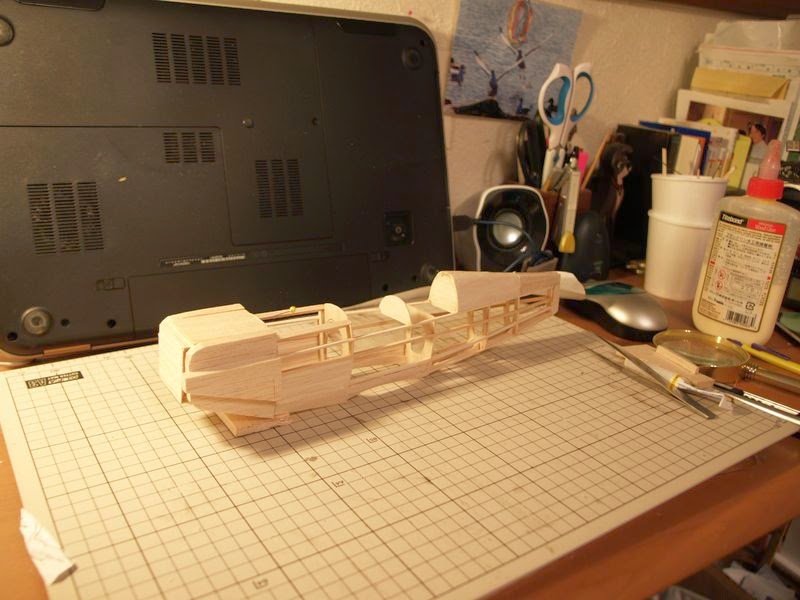

基本の骨組みを組み立てます。接着は瞬間接着剤を使用します。

胴枠にバルサを取り付けていきます。だんだんと硬性が上がっていきます。

全部をプランクするとサーボベッドやその他の細かい部分の取り付けに支障をきたす恐れがあるので一部のプランク部分はこれらの作業完了後に行うことにしました。

カウルは原設計では樹脂系のものを使うようですが、もちろんそんなものはありませんのでバルサで作成することにしました。

重量的に不利ではありますが、仕方ありません。

こんな感じで胴体に合わせて成形していくことにしました。

カウリングを成形して内側も削ってモータースペースを確保しました。

前部はモーターメンテナンスのためにカットしました。

サーボマウントを取り付けて、前部のプランクも完了して、まぁこんな感じで納まりました。

主翼を設計図にできるだけ忠実に作成中・・・だが、しかし・・・・・・

原設計では部品となるバルサやリブを組み合わせて作っていきます。

しかしリブは全部で15種類以上(数ではありません、種類です)あります。

とりあえず切り出しましたが、この縮尺では部品の切り出しや組立の精度も上げられず(腕がついていきません!)主翼は制作途中で断念!

できるだけ原設計に忠実に・・・というのは撤回して、主翼は同じ形のリブを使ってオーソドックスな工法で作成する事にしました。

細かな寸法違いの部分は後で切ったり貼ったりして修正することにします。

エルロンの動翼部分も後でバッサリ切り取ることにします。

上部の主翼の前後縁にバルサプランクした後、プランクしたバルサの厚みとリブとの段差を解消するためにリブキャップをしました。

原設計のリブはあらかじめバルサでプランクする部分の厚み分だけリブに段差をつけてあるのでリブキャップは必要のない構造になっています。

こういうちょっとしたことの積み重ねで重量が大きく変わってくるのでしょうねぇ。

細かな削りだし等はまだまだ必要ですが、一応それぞれの部品が形となってきました。

ちょっと仮組みをして雰囲気を楽しみました。

エルロンの動翼部分をカットしました。

重りで押さえつけて、少し霧吹きで水を吹いてやって放置しておけば、修正完了です。

ついでなので、ちょっとねじり下げも加えておきました。

その前にもう一度仮組みで雰囲気を楽しんで・・・・・・・

ついでなので、ちょっとねじり下げも加えておきました。

エルロンは面倒なので2mmバルサの一枚もので手抜きしようと思っていたのですが、ピッツを作成された方のホームページにエルロンをこのように加工されているのを見て、手抜きはやめました。

実は一度失敗して(全部で4枚ありますが4枚とも失敗作)、2度目で何とか気に入るものができました。

左全部にバッテリー取り出し用のハッチを作成しました。

これからサンドペーパーで修正しつつ最終的な仕上げの段階に入ります。その前にもう一度仮組みで雰囲気を楽しんで・・・・・・・

おっと、本体の最終的なペーパー仕上げの前に胴体と上部主翼を繋ぐスティを作りました。

原設計ではピアノ線を組んで作成するようですが、どうもうまく作れそうもないので、主翼の作成時点で原設計からかなり離れてしまったので、これもいろいろ悩んだのですが、缶ジュースのアルミを使って作りました。

こんな感じで主翼にバルサ片を差し込めるように隙間作っておいて、そのバルサ片にアルミのスティをねじ止めすることにしました。

まぁこんな感じで取り付けることになります

今は主翼を胴体に置いただけなので主翼が斜めになっているのはご愛嬌。

翼間スティは被覆後にプラスティック片をリブ間に差し込んでねじ止めすることにして、メンテナンスのために翼の取り外しが出来るようにしておくことにしました。

翼間スティは被覆後にプラスティック片をリブ間に差し込んでねじ止めすることにして、メンテナンスのために翼の取り外しが出来るようにしておくことにしました。

スパッツもバルサを貼りあわせて作成します。サンドペーパーで削り込めばそれなりの形になるでしょう。

ランディングギアは一応原設計の通りピアノ線で作成です。

一応これで生地完成となりました。けっこうここまで長い道のりでした。

まだまだ被覆やリンケージ、機器の搭載が待っていますが、とりあえず生地完成を祝して各方位からの画像アップ!

しかし、生地完成状態で53.4gはあまりにも重すぎじゃないだろうか・・・・。

複葉とは言え、翼長42cmの機体で、しかもけっして飛ばし易いとは言いがたいピッツ!

被覆やリンケージ、機器の搭載を終えた飛行重量はいったい何グラムになるのだろうか・・。

とは言いながらも前に進まなくては話になりません。

とりあえず、被覆を完了しました。

もちろんデカールなんぞは後日の話で、とりあえず必要最小限の被覆です。

ちなみに被覆後の重量は70.9gです。被覆前の重量比はプラス17.5gです。

うーむ、ますます重くなってしまいました。

このフィルムは結構重量級なのですが、不透明の白色フィルムがこれしかなかったのでやむなく使用しました。

フィルムを貼るときにアイロンだけではさすがに皺だらけでお手上げでしたが、ヒートガンを使用しますときれいに皺も伸びてくれました。

今やフィルム貼りにはヒートガンは不可欠になってしまいました。

このままではちょっとメリハリがありませんが・・・

黒色の細いラインをいれてやるとぐっと引き締まった感じになりました。

この黒いラインは、ピッツ製作の先輩のウェブページで教えていただいたラインテープ(幅1mm)です。

近くの画材店で購入しました。

1mm幅のラインをフィルムから切り出すのは大変ですが、これのおかげでずいぶん作業が楽になりました。

という訳で、黒ラインもばっちり入ったピッツらしい配色になりました。

この配色のピッツは上翼の赤い三角の部分と上下翼の青い部分に五角形の星形が入っているのが多く見受けられますが、私には小さすぎて細工できないので(未熟者です)手抜きしました。

搭載機器はこの通りです。

大昔と比べると本当に小さく出来るようになりましたねぇ。

搭載するモーターや受信機、サーボ等の重量は59.3gです。

モーターはコスモテックCT2211 KV1700です。この手の小型機を作るときには重量やパワーの点で必須のモーターになりました。

機体の重量を再測定すると76.2gです。

搭載機器を含めると135.5g これにリンケージのピアノ線やその他もろもろを多めにみて約10gとすると総重量は約145gになります。

バッテリーは約30gを予定しているので飛行重量は約175gになる計算です。

これ飛ぶんでしょうかねぇ?

再び仮組で雰囲気を楽しんで・・・

雰囲気を楽しんで・・・(ひょっとしたら今が一番幸せな時なのかも知れませんねぇ・・・。)

さて、いよいよリンケージなどの最終段階です。

エルロンサーボは2サーボ方式でややこしいリンケージは避けることにしました。

さらに上翼と下翼のエルロンを繋いでエルロンのリンケージは完了です。

エレベーターとラダーはすでに通してあったチューブにピアノ線を通して難なく?完了しました。

そして、ついについにリンケージと機器の搭載を終えました。

もちろんいろいろと不満な点はありますが、とりあえず飛行可能な状態にまで持ち込めました。

写真は飛行のために大きめのホイールを履かせてその横にスパッツを貼り付けて撮影していますのでアンバランスな感じですがご容赦を!

あーそうそう、風防がありません。本当はちゃんと付けるべきなのですが間に合いませんでした。

だから正確には未完成なのですが、こちらもご容赦を!

問題の重量ですが、バッテリー無しで147.1gでした。

予想重量よりまたまたオーバーです。

バッテリー込みの飛行重量は177gです。

うーむ微妙な重量です。

ちなみに重心は当初予定した機器の搭載位置で合いましたので、余分な重り等を積まなくて済んだのでラッキーでした。

小型スケールバルサ飛行機 ピッツの完成です!

そうしてとにかく飛ぶということを確認しなければ・・・という思いで、風のない日を選んで初飛行!

で、結果は・・・・

このとおり防火壁が、もげるほどの衝撃で墜落・・・

墜落というととりあえず飛んだの???ということになるので、今から詳細を述べます。

モーターはコスモテックCT2211 KV1700ということはすでに書いたとおりです。

これにAPC6×4のプロペラを装着!

複葉とはいえ翼長42cm!総重量は約177g

何を考えていたのかこのスペックに3セル300mAのバッテリーを組み合わせるつもりでいましたので何も考えずそのままで初飛行!

はい、ご推察のとおり、完全にオーバーパワーです。この組み合わせでは推力は300g250gを超えます。

たぶん、プロペラの反トルクなのでしょうか?手投げをした瞬間に右翼を上にした形でナイフエッジ状態になり、きれいな円弧をえがいて地面にこんにちは。

はいこのとおり防火壁から鼻がもげました。

この先、実は時間的にはかなりの間隔があるのですが、一気に記載します。

もげた防火壁を修復後、3セルはオーバーパワーなので、2セルにバッテリーを変更後再挑戦。

やりました!なんとか飛んでいます。しかしフラフラ ヘロヘロで機体の落ち着きが全くありません。

トリムを合わせるとか言うレベルではありません。必死でスティックを操作しましたが最後は墜落!(今回は立派に墜落といえるでしょう)

とにかくピッツです。25エンジンクラスの大きさのピッツでもなかなか安定して飛ばなくてコロコロすると形容されるピッツです。

それが翼長42cmクラスのピッツではやむを得ないことと言わざるを得ません。

機体の調整というレベルでは何ともしがたい事とあきらめて、これからの努力と時間を惜しむ事にして、もはやこれまで。

なにわともあれ飛ぶことは飛んだことに間違いは無いのだからと自分に言い聞かせ、ディスプレイモデルとして活用することとしました。

うーむ、だが、しかし・・・・

時間が経つとともにあきらめきれない気持ちがフツフツと湧いてきました。

フラフラ ヘロヘロではやっぱりどうしても納得できません。

さて、どうしたものか・・・・

ここは、いかなる手段を使っても何とか思い通りの飛行が出来る状態にもっていきたいので、最新の秘密兵器の手を借りることにしました。

それは

狭い機器の収納スペースを無理やりこじ開けて設置しました。

そして再々挑戦となりました。

ジャイロはとりあえずノーマルモードで、機体姿勢の不測の変化を抑えることとしました。

すると・・・・・

えっ?!?!?!

ジャイロの能力ってのはこれほどすばらしいものだったのですか!!!!!

って言う位にあのフラフラ ヘロヘロがかなり(と言うより十分に)安定して飛んでいます。

今まで普通に飛ぶ機体にこのジャイロを使った程度なのでそれほど有りがた味が分からなかったのですがフラフラ ヘロヘロ機に搭載しただけでかなりピシーッと安定して飛んでくれます。

いやもうびっくり。

ジャイロを使って何とか飛ぶんだったら、すでにラジコン自作機としては失敗なのでは・・と自分自身でも思わなくはないのですが、機器の進歩で今のラジコン飛行機も存在しているわけだから、新しい技術の機器を使用してやっと飛行に成功することもそうそう責められることでは無いと自分に言い聞かせて、

ミニピッツ バルサ製スクラッチビルド、完全完成そして飛行成功とさせていただきます。

(一人ぼっちでの飛行ですから、写真やビデオがありません!信憑性には欠けますが、信じてくださいな!)

小型スケールバルサ飛行機 ピッツの完成です!

そうしてとにかく飛ぶということを確認しなければ・・・という思いで、風のない日を選んで初飛行!

で、結果は・・・・

このとおり防火壁が、もげるほどの衝撃で墜落・・・

墜落というととりあえず飛んだの???ということになるので、今から詳細を述べます。

モーターはコスモテックCT2211 KV1700ということはすでに書いたとおりです。

これにAPC6×4のプロペラを装着!

複葉とはいえ翼長42cm!総重量は約177g

何を考えていたのかこのスペックに3セル300mAのバッテリーを組み合わせるつもりでいましたので何も考えずそのままで初飛行!

はい、ご推察のとおり、完全にオーバーパワーです。この組み合わせでは推力は

たぶん、プロペラの反トルクなのでしょうか?手投げをした瞬間に右翼を上にした形でナイフエッジ状態になり、きれいな円弧をえがいて地面にこんにちは。

はいこのとおり防火壁から鼻がもげました。

この先、実は時間的にはかなりの間隔があるのですが、一気に記載します。

もげた防火壁を修復後、3セルはオーバーパワーなので、2セルにバッテリーを変更後再挑戦。

やりました!なんとか飛んでいます。しかしフラフラ ヘロヘロで機体の落ち着きが全くありません。

トリムを合わせるとか言うレベルではありません。必死でスティックを操作しましたが最後は墜落!(今回は立派に墜落といえるでしょう)

とにかくピッツです。25エンジンクラスの大きさのピッツでもなかなか安定して飛ばなくてコロコロすると形容されるピッツです。

それが翼長42cmクラスのピッツではやむを得ないことと言わざるを得ません。

機体の調整というレベルでは何ともしがたい事とあきらめて、これからの努力と時間を惜しむ事にして、もはやこれまで。

なにわともあれ飛ぶことは飛んだことに間違いは無いのだからと自分に言い聞かせ、ディスプレイモデルとして活用することとしました。

うーむ、だが、しかし・・・・

時間が経つとともにあきらめきれない気持ちがフツフツと湧いてきました。

フラフラ ヘロヘロではやっぱりどうしても納得できません。

さて、どうしたものか・・・・

ここは、いかなる手段を使っても何とか思い通りの飛行が出来る状態にもっていきたいので、最新の秘密兵器の手を借りることにしました。

それは

bigaole 3G-A 3軸ジャイロで~す。

エルロン エレベーター ラダーの3軸を制御してくれるこのジャイロを搭載することにしました。狭い機器の収納スペースを無理やりこじ開けて設置しました。

そして再々挑戦となりました。

ジャイロはとりあえずノーマルモードで、機体姿勢の不測の変化を抑えることとしました。

すると・・・・・

えっ?!?!?!

ジャイロの能力ってのはこれほどすばらしいものだったのですか!!!!!

って言う位にあのフラフラ ヘロヘロがかなり(と言うより十分に)安定して飛んでいます。

今まで普通に飛ぶ機体にこのジャイロを使った程度なのでそれほど有りがた味が分からなかったのですがフラフラ ヘロヘロ機に搭載しただけでかなりピシーッと安定して飛んでくれます。

いやもうびっくり。

ジャイロを使って何とか飛ぶんだったら、すでにラジコン自作機としては失敗なのでは・・と自分自身でも思わなくはないのですが、機器の進歩で今のラジコン飛行機も存在しているわけだから、新しい技術の機器を使用してやっと飛行に成功することもそうそう責められることでは無いと自分に言い聞かせて、

ミニピッツ バルサ製スクラッチビルド、完全完成そして飛行成功とさせていただきます。

(一人ぼっちでの飛行ですから、写真やビデオがありません!信憑性には欠けますが、信じてくださいな!)