Gyro Cierva C30という オートジャイロを購入しました。もちろんオートジャイロは全くの初めてです。

自分でも少し無謀だったかな?と購入してから反省しました。

と言いますのは、製作の説明書が付いていません! ネットを漁って自力でデーターを集めながらの製作となります。

ヘリコプターは少しかじってましたので、なんとかなるだろうと思いつつ、でも絶対ヘリコプターとは似て非なるものなんだろうなぁ・・・・説明書さえあればなぁ・・・と、もう作る前からテンション下がりまくりです。

唯一の救いは一応ARFということなので、販売店さんが公開した作成の手助けとなる画像を眺めつつ部品を組み込んでいくことにしました。

まともに飛行まで漕ぎ着けるかどうかは、保障の限りではもちろんありません。

ちなみにこれはFLYNG STYRO社のモデルとは違います。

キットに入っていた部品の一式です。飛行機っぽい部品もあればヘリコプターっぽい部品もあり、ますます不安がつのってきます。

ただ、部品点数は思った以上に少なく、飛行するための細かい設定は別にして、完成画像を参考にすれば形だけは組上げられそうな気がしてきますので、ARFと言うことには間違いないような気がします。

バッテリーが納まる部分のカバーは磁石で止めるようになっています。

全体に造りはしっかりとしているようです。

オートジャイロの心臓部?である回転翼の付け根部分で、左右前後にローター面を動かすことで、オートジャイロを操縦することができるようです。

ブレードに掛かる風圧や遠心力でブレード面が上下して自動的にブレードピッチを可変するシステムのようです。

回転も手で回した感じではとてもスムーズです。

ブレードは三枚です。

きれいにナイロン被覆されています。

水平 尾翼部分です。垂直尾翼が交差する部分には切れ込みがすでに入れてあるので、被覆部分をカッターナイフで切り取ります。切り込みは片側のみですが、手で触って切り込み位置を確認できます。

胴体後部の水平尾翼と垂直尾翼を差し込む部分です。 この切れ込みもすでに入れてありますので、カッターナイフで被覆を切り取るだけです。

思った以上に親切な設計なので、好感度がかなりアップしてきました。

尾翼を仮組みしてみました。ゆがみも無い様で、特別な修正や加工は必要ありません。

使用するサーボはTower ProのMG90Sを3個使用することにしました。

アナログサーボですがメタルギヤで、ベアリングも使用されており、ギアの強度優先で選択しました。

エレボンに2個とラダーに1個で計3個使用します。

ローターヘッドを支える支柱です。支柱の根っこ部分にサーボを取り付けて、エレボン方式でローター面の前後左右の制御をします。

写真ではサーボの回転軸がヘッドから遠い方(写真では左側)を向いていますが、サーボホーンの長さから勘案すると逆向きだったので、後で変更しています。

ちょっと問題が発生。

上の2枚の写真のうち上はキットに入っていたままの状態なのですが、販売店さんの参考画像を見ていると、このローターヘッドの向きは間違いとのことです。

下の写真が正しい状態との事です。

理屈はよくわかりませんが、間違いならば直しておこうとローターヘッドのネジをはずしてすべての部品の上下を逆にしました。

このローターヘッドは左回転(反時計回り)なので、ブレードの進む方向のプレートの取りつけ角が鈍角になるのが正しい取り付け方になります。(2枚の写真と見比べればよく分かると思います。)

いろいろ調べたり考えたりしていますと、このローターヘッドは、ブレードに掛かる風圧や遠心力でブレード面が上下して自動的にブレードピッチを可変するフローティングローターシステムと言うらしく(間違ってたらすみません)ブレードが風圧などで上に上がった時(上に反った時)にマイナスピッチが強くなるようにするのだそうです。

この場合マイナスピッチが強くなると回転数が上がり、遠心力でブレードが水平に戻ろうとするんだそうです。

この理屈は色々なサイトなどで適当に調べて適当に解釈したものなので、信頼性は限りなくございませんので、戯言としてご理解ください

ローターヘッドを差し込んで、仮リンケージしたところ

ローターの支柱を胴体へネジ止めします。 今後のメンテナンスを考えて接着剤は使用しないでネジだけで止めますが、胴体隔壁の溝に支柱の突起がカチッとはまりますので、強度やぐらつきの心配はありません。

ネジを締めるドライバーはモーター取付部の防火壁に穴が開いていますので、そこからドライバーの先がうまく入ります。

支柱は隔壁にカチッと取り付けた状態で、やや後方に傾いています。意味無く後方に傾ける必要性もないので、おそらくこの角度がブレード面の仰角だろうと想像できます。

こんな感じでカチッと止められます。

ちなみに写真ではサーボの回転軸がヘッドから遠い方(写真では下側)を向いていますが、サーボホーンの長さから勘案すると逆向きだったので、後で変更していますがこれは変更前の状態です。

ラダーサーボの取り付けとリンケージの状態。 ラダーのピアノ線はサーボとかなりラインのレベルが違いますのではかなり曲げてやらないと、うまく納まりません。

ランディングギアはすでに組みあがっていますので、胴体の溝に合わせてはめ込んで、ベニアのストッパーでネジ止めします。

ランディングギアは前後があり、前が2本後ろが1本のピアノ線になっています。

リアのランディングギアにホイルストッパー?と青色のアームを差し込んでから垂直尾翼を固定します。

青色のアームは外側のホールにラダーサーボからのピアノ線をストッパーを利用して連結しますがこれもラインノレベルがかなりズレているので大きく湾曲させています。これでラダーサーボでリアのランディングギアを動かせるようになります。

青色のアームの内側のホールはラダーのホーンと連結します。

これでラダーサーボでリアランディングギアとラダーが制御できるようになりました。

ダミーのエンジンは接着剤で接着しただけです。

だんだんと形になってきました。

支柱の左右の支えは支点になる木材片を支柱に固定した後にネジ止めします。

あとは左右の支えの下部をネジで止めて固定します。

支柱上部のカバーは、取り付け方が全く分からなかったので、とりあえずプラスティックで底のようなものを作成して、それにかぶせてみました。

ま、とりあえずこんなものですな。

ブレードは3枚のうち2枚ずつバランスを取りました。

これは何かと言いますと・・・・

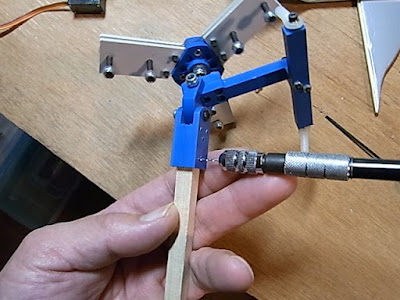

2本のビスの内、1本をビスの代わりにバルサで作った棒を使用して、万一の場合はここが折れて本体に損傷を及ぼすのを防ぐヒューズとして使用するようにしました。

モーターはA2217 KV1100 72gを使用しました。

アンプはHobbyWing Pentium-30Aを使用しました。

バッテリー抜きで658gでした。

一応完成しました。重心位置は支柱の少し前になります。

なにしろ説明書がないので、この重心位置が正しいのかどうかも分かりませんが、色々調べるとこの辺らしい・・・(笑)と判断しました。

ブレード面の仰角はニュートラルで支柱と直角になるようにしましたがこれも正しいのかどうか分かりません。一応5~6度くらいの角度になっているようです。

FF9スーパー

T12FGA

さて、最後の送信機の設定です。

FF9スーパーとT12FGAの画像を並べてみましたが、FF9には「エレボン」の設定項目があるのですが、T12FGAにはVテールやエルベーター、ウイングレットはあるのですが、エレボンの設定項目がありません。

FF9スーパーは素直にエレボン設定で、右翼側エルロン(サーボ)を1CHに、左翼側エルロン(サーボ)を2CHに、そしてラダーを4CHに接続します。

T12FGAの場合は、エレボンの概念に近い2エルロン機で無尾翼のタイプを選択しました。

マニュアル通りに左翼側をエルロン(1)右翼側をエルロン2と設定します。

なお、受信機チャンネルへの接続はT12FGAはファンクションでチャンネルへの機能の割り当てを変更できますから、(たとえば極端な例ですが、1CHにラダー、2CHにエルロンを割り当てることも可能です)割り当てたチャンネルにそれぞれのサーボを接続すればOKです。(FF9スーパーでは5~9CHに設定されているスイッチやツマミは変更することができるようです。)

あとはマニュアルに従って設定し、右にエルロンをきればブレード面の右が下がり左が上がる。左に切った場合はこの逆になり、またエレベーターをひいた場合(アップ)はブレード面の前部が上がり後部が下がる。押した場合(ダウン)はこの逆に動けば設定はOKです。

ただし、エレベーターのアップをひきつつエルロンを切るなどの動作が当然出てきますので、かような場合にはいずれかのサーボが最大稼動範囲を超えてしまい損傷する恐れがありますので、エンドポイントを設定しておく必要があると思われます。

あと、エクスポネンシャルの設定等も必要かなとも思いますが、とにかく一度飛行させてみないことにはなんとも言いようがありません・・。

初飛行敢行

製作から約4か月ぶりに初飛行を敢行いたしました。

滑走離陸は飛び上がる前に横転して壊れる可能性が高いと思ったので、同じ壊れるのなら、一瞬でも空中に浮かんでからの方が納得できると思ったので、手投げすることにしました。

ジャイロを飛行させるためには空中に飛び上がるまでの段階でローターに飛行に必要な回転を与えなくてはなりません。

このために、機首を上にしてローターに風を受けて初期回転を得ました。

先輩諸氏の助言によりますと、「ジャイロの飛行は無風時より多少風があるほうが良い」らしいのですが、これはローターの初期回転が得やすい(走り回らなくて良い?)からだと思います。

当日も木の葉がざわざわと揺れる程度の風だったので、機首を上にして風を受けたとたんにローターはビュンビュンと回転し始めました。

無風時にこれだけの回転を自分で走って得ようとするのは体力的にもちょっと無理かなと思いますので、やはり、ある程度の風は必要だと思います。

ブレードのバランスは一応調整したのですが、高回転では若干の振動が出ています。まぁこれくらいは許容範囲と判断しスロットルをフルハイにします。

機首が上を向いていた状態から、機体をだんだん水平にして行きますが、水平より若干上を向いた状態で、機体の動静を観察しますと、いまにも飛び上がりそうな位の浮力を感じます。「これならいけるかも・・・ええい!行っけ~!!」と機体を押し出しますと、フワリと飛び上がりました!

向かい風を受けて機体はどんどん上昇していきます。

スロットルを若干絞って水平飛行から方向転換させますと、追い風の状態になって、高度が下がります。あわててフルスロットルで高度を保持させます。

トリム修正はエルロンを右に3メモリほどでOKでした。キットの完成度の高さが分かります。

しばらくこの状態で周回飛行を続けます。

ただ、回転翼機からかもしれませんが、飛行の姿勢が判断しづらく、遠ざかっているのか近づいているのか勘違いしてあわてる事がありました。

強めの風だったので、機体の詳細な性格を知るというより、必死で飛ばしたと言う方が正解ですが、エルロンとエレベーターの効きは、思ったより緩やかです。エルロンとエレベーターで旋回を行うと、この風の中だったからかもしれませんが、かなりの大舵が必要でした。今日の状態なら、エルロンやエレベーターのエクスポは不要と思われます。

今回の飛行では、ラダーは全く使用しなかったので、ラダーでの機体の動きは分かりませんが、旋回時にラダーを併用すると、もう少しシャープな旋回が可能なのかもしれません。これは次回に確認したいと思います。

そろそろ下ろそうかなと思ってしばらくして、ここでアクシデント(というより操縦ミス)

風下から風上に向けての旋回が完了してしばらくして、(この時点までは、風下への飛行の為スロットルを上げていましたが、飛行に慣れてきた事と、着陸も意識していたため高度はあまり確保していなかった)草の先にランディングギアをつかまれて前のめりになり、そのまま前転。ローターヘッドのリンケージが外れて、ブレードで水平尾翼の上部を叩いてしまいました。

しかし、ブレードには叩いた傷がつきましたが、ブレードをローターヘッドに固定する2本のネジを1本だけバルサのヒューズに交換していたおかげで、ローターヘッドやブレードのネジ部などは無傷でした。

今回はとにかく無我夢中の飛行でしたので、詳細な機体の性格はほとんど把握できないままで終わってしまいましたが、これで、飛ぶことは分かりましたので、修理後はもう少し詳細な調査をと思っています。

また、いったん飛んでしまえば当然無風のほうが飛ばしやすいので、初期のローター回転を無風時に如何にして得るか(地上滑走での離陸も含めて)ということも考えてみたいと思います。

一人だったので飛行時の画像はありませんが飛行後の水平尾翼が切断した状態の画像です。(T_T)